| 万岁通天帖

《唐摹万岁通天帖》书后

作者:启功

王羲之的书法,无论古今哪家哪派的评价如何,它在历史上的地位和影响,总是客观存在的。又无论是从什麽角度研究,是学习参考,还是分析比较,那些现存书迹,总是直接材料。

世传王羲之的书迹有两类:一是木版或石刻的碑帖;一是唐代蜡纸钩摹的 墨迹本。至於他直接手写的原迹,在北宋时只有几件,如米芾曾收的《王略帖》等,後来都亡佚不传,只剩石刻拓本。

木版或石刻的碑帖,从钩摹开始,中间经过上石、刊刻、捶拓、装潢种种 工序,原貌自然打了若干折扣,不足十分凭信。於是直接从原迹上钩摹下来的 影子,即所谓“双钩廓填本”或“摹榻本”,就成为最可相信的依据了。这类 摹榻本当然历代都可制作,总以唐代硬黄蜡纸所摹为最精。它们是从原迹直接 钩出,称得起是第一手材料。字迹风神,也与辗转翻摹的不同。只要广泛地比 较来看,有经验的人一见便知。因为唐摹的纸质、钩法,都与後代不同。

这种唐摹本在宋代已被重视,米芾诗说“媪来鹅去已千年,莫怪痴儿收蜡纸”。可见当时已有人把钩摹的蜡纸本当作王羲之的真迹,所以米芾讥他们是“痴儿”。到了今天唐摹本更为稀少,被人重视的程度,自然远过宋人,便与真迹同等了。现存的摹本中,可信为唐摹的,至多不过九件。

(一)现存唐摹王羲之帖概观

现存唐摹王羲之帖,在卅年前所见,计有:一、《快雪时晴帖》,二、《奉橘》等三帖一卷(俱在台湾),三、 《丧乱》等三帖一卷,四、《孔侍中》等二帖一卷,以上俱带名款,还有五、《游目帖》(俱在日本)虽不带名款,但见於《十七帖》中。 近卅余年中发现的重要唐摹本首推六、《姨母》等帖一卷(在辽宁),七、《寒切帖》(在天津),以上俱带名款,还有八、《远宦帖》(在台湾),虽不带名款,但见於《淳化阁帖》,九、《行穰帖》(在美国),无名款。

以上各帖,《游目》闻已毁於战火,《寒切》墨色损伤太甚,《快雪》纸色过暗外,其余无不精彩逼人。有疑问的,这裏都不涉及。 在卅余年前,论唐摹本,都推《丧乱》和《孔侍中》,因为这二件纸上都有“延历判定”的印迹。延历是日本桓武帝的年号,其元年为公元七八二年。日本学者考订这二件是《东大寺献物帐》中著录的。按《献物帐》是日本圣武帝卒後皇后将遗物供佛的帐目,圣武卒於公元七二九年,那么传到日本时至少在七二九年以前,摹拓自更在前,证据比较有力。自从卅余年前《姨母》等帖出现後,所存唐摹王羲之帖的局面,为之一变。

(二)《姨母》等帖

唐摹王羲之帖,不论是现存的或已佚的,能确证为唐代所摹的已然不易得;如可证在唐代谁原藏、谁摹拓、何年何月,一一可考的除了这《姨母》等帖一卷外,恐怕是绝无的了。

所说《姨母》等帖,是唐代钩摹的一组王氏家族的字迹。现存这一卷,是那一组中的一部份。这卷开头是王羲之的《姨母》、《初月》二帖,以下还有六人八帖。卷尾有万岁通天二年王方庆进呈原迹的衔名。在唐代称这全组为《宝章集》,宋代岳珂《宝真斋法书赞》卷七著录,称这残存的七人十帖连尾款的一卷为《万岁通天帖》,比较恰当,本文以下也沿用此称。

先从文献中看唐代这一组法书的摹拓经过:唐张彦远《法书要录》卷六载窦臮《述书赋》并其兄窦蒙的注,《赋》的下卷裏说:

“武后君临,藻翰时钦。顺天经而永保先业,从人欲而不顾兼金。”窦蒙注云: “则天皇后,沛国武氏,士获女。临朝称尊号,日大周金轮皇帝。时凤阁侍郎石泉王公方庆,即晋朝丞相导十世孙。有累代祖父书迹,保传於家,凡二十八人,辑为一十一卷。后墨制问方庆,方庆因而献焉。后不欲夺志,遂尽模写留内,其本加宝饰锦缋,归还王氏,人到於今称之。右史崔融撰《王氏宝章集·叙》,具纪其事。”

《法书要录》卷四载失名《唐朝叙书录》,亦述此事而较略。末云:“神功元年五月,上谓凤阁侍郎王方庆曰,……献之以下二十八人书共十卷,……仍令中书舍人崔融为《宝章集》以叙其事。复以《集》赐方庆,当时举朝以为荣也。”

五代时刘昫领修的《旧唐书》卷八十九《王方庆传》说:

“则天以方庆家多书籍,尝访求右军遗迹。方庆奏日:“臣十年代从伯祖羲之书,先有四十余纸,贞观十二年太宗购求,先臣并以进之,唯有一卷现今存。又进臣十一代祖导,十代祖洽,九代祖珣,八代祖昙首,七代祖僧绰,六代祖仲宝,五代祖骞、高祖规、曾祖褒,并九代三从伯祖晋中书令献之已下二十八人书,共十卷。则天御武成殿示群臣,仍令中书舍人崔融为《宝章集》以叙其事,复赐方庆,当时甚以为荣。”

按以上三条记载,“神功元年”当然不确,因为现存卷尾分明是万岁通天二年;人数不同,有计算或行文不周密的可能;卷数不同,有传抄传刻之误的可能;都无关紧要。只有赐还王氏的是原迹还是摹本?这个问题,窦蒙说的最清楚,是“遂尽模写留内”。岳珂跋赞也依窦蒙的说法。或问这“赐还”、“留内”的问题,“干卿底事”?回答是:摹拓本若是“留内”的,则拓法必更精工,效果必更真实,我们便更可信赖了。

(三) 《万岁通天帖》的现存情况

王方庆当时进呈家藏各帖,据《旧唐书》所记有三组:羲之为一卷,是一组;导至褒九人为一组,分几卷不详;献之以下二十八人为一组,分几卷不详。

至於摹拓本是否拆散原组重排的,已无从查考。但看命名《宝章集》,又令崔融作叙的情况,应是有一番整理的。

现存这一卷,为清代御府旧藏,今在辽宁省博物馆。所剩如下的人和帖:

羲之:《姨母》、《初月》,

荟:《疖肿》、《翁尊体》,

徽之:《新月》,

献之:《廿九日》,

僧虔:《在职》,

慈:《栢酒》、《汝比》,

志:《喉痛》。

(今装次序如此,与《宝真斋法书赞》、《真赏斋帖》微异。) 共七人十帖。原有人数,按《旧唐书》所记,三组应是三十九人,今卷所存仅五分之一强;如按窦蒙所说“凡二十八”,则今卷也仅存四分之一。帖数也不难推想,比原有的必然少得很多。今存这卷内有北宋时“史馆新铸之印“,又曾刻入《秘阁续帖》。 《续帖》今已无传,清末沈曾植曾见张少原藏残本,中有此卷,见《寐叟题跋》,所记并无溢出的人和帖。

到南宋时在岳珂家,著录於《宝真斋法书赞》卷七,缺了荟、志二人的衔名和“疖肿”、 “喉痛”二帖文。《宝真斋法书赞》是从《永乐大典》中辑出的,可能是《永乐大典》抄失或四库馆辑录时抄失。今卷中二人衔名及二帖俱存,可知岳氏时未失。《宝真斋法书赞》中已缺僧虔衔名,岳氏自注据《秘阁续帖》补出,是齐司空简穆公僧虔。又《翁尊体》一帖列在《汝比》帖後,是王慈的第三帖。《真赏斋帖》列於王僧虔後,王慈之前,成了失名的一人一帖。

今卷次序,与《三希堂帖》同,成了王荟的第二帖。细看今卷下边处常有朱笔标写数目字,《翁尊体》一纸有“六”字,《汝比》一纸有“七”字,其他纸边数码次序多不可理解。可见这七人十帖,以前不知装裱多少次,颠倒多少次。

以书法风格看,确与王慈接近,岳珂所记,是比较合理的。 又原卷岳氏跋後赞中纸烂掉一字,据《宝真斋法书赞》所载,乃是“玉”字。

还有窦臮的“臮”字,本是上半“自”字,下半横列三个“人”字,另一写法,即是“洎”字。岳氏跋中误为“泉”字,从白从水。清代翁方纲有文谈到岳氏跋赞都是书手代抄上的,所以其中有误字,这个推论是可信的。今存岳氏书迹,还有一个剳子(在故宫),只有签名一“珂”字是亲笔,可见他是勤於撰文而懒於写字的。

清初朱彝尊曾见这卷,说有四跋,为岳珂、张雨、王鏊、文徵明(见《曝书亭集·卷五十三·书万岁通天帖旧事》,下引朱氏文同此)。今王跋已失,当是入乾隆内府时撤去的。乾隆刻帖以後,这卷经过火烧,下端略有缺笔处。

(四) 《万岁通天帖》在历史文物和书法艺术上的价值

《万岁通天帖》虽是有本有源、有根有据的一件古法书的真面貌,但在流传过程中却一再受到轻视。明代项元汴是一个“富而好古”的商人,其家开有当铺。一般当铺只当珍宝,他家当铺却并当书画。於是项氏除了收买书画外,还有当来的书画。他虽好收藏书画,却并没有眼力,也常得到假造的、错误的。

所谓错误,即是张冠李戴,认甲成乙。举例如元末杨遵,也号“海岳庵主”,与宋代米芾相重。有人把杨的字冒充米的字,他也信以为真。他还常把得到“价浮”的书画让他哥哥项笃寿收买,所谓“价浮”,即是认为不值那些钱的。

这卷即是项元汴认为“价浮”的,所以归了项笃寿。事见朱彝尊文。按这卷煊赫法书,可谓无价之宝,而项元汴竟认为不值,足见他并无真识。这是此卷受屈之一;又乾隆时刻《三希堂帖》,以《快雪时晴帖》为尊,信为真迹,而此卷则列於“唐摹”类中,这是受屈之二。

推论原因,无论明人清人何以不重视它,不外乎看到它明明白白写出是“钩摹”本,而杨遵被明人信为米芾,《快雪》被清人信为真迹,都因上无“充”字、“摹”字,所以“居之不疑”,也就“积非成是”了。可笑的是那么厉害的武则天,也会错说出一句“是摹本”的真话,竟使她大费心思制成的一件瑰宝,在千年之後,两次遇到“信假不信真”的人!

《万岁通天帖》的可贵处,我以为有三点值得特别提出:

一、古代没有影印技术时,只凭蜡纸钩摹,同是钩摹,又有精粗之别。有的原帖有残缺,或原纸昏暗处,又给钩摹造成困难,容易发生失误。即如《快雪帖》中『羲』字,笔画攒聚重叠,不易看出行笔的踪迹。当然可能是书写时过於迅速,更可能是出於钩摹不善。《丧乱》、《孔侍中》二卷钩摹较精,连原迹纸上小小的破损处都用细线钧出,可说是很够忠实的了。但也不是没有失误处。其中“迟承”的“承”字,最上一小横笔处断开,看去很像个“咏”字,原因是那小横笔中间可能原纸有缺损处,遂摹成两笔。“迟承”在晋帖中有讲,“迟咏”便没讲了。至於《万岁通天帖》不但没有误摹之笔,即原迹纸边破损处,也都钩出,这在《初月帖》中最为明显,如此忠实,更增加了我们对这个摹本的信赖之心。所以朱彝尊说它“钩法精妙,锋神毕备,而用墨浓淡,不露纤痕,正如一笔独写”。确是丝毫都不夸张的。

又王献之帖中“奉别怅恨”四字处,“别怅”二字原迹损缺一半,这卷裏如实描出。在《淳化阁帖》中,也有此帖,就把这两个残字删去,并把“奉”、“恨”二字接连起来。古代行文习惯,“奉”字是对人的敬语,如“奉贺”、“奉赠”之类,都是常见的,“奉别”即是“敬与足下辞别”的意思。 一切对人不敬不利的话,不能用它。假如说“奉打”、“奉欺”,便成了笑谈。“恨”上不能用“奉”,也是非常明白的。大家都说《阁帖》文辞难读,原因在於古代语言太简,其实这样脱字落字的句子,又怎能使人读懂呢?《阁帖》中这类被删节的句子,又谁知共有多少呢?

二、古代讲书法源流,无不溯至锺、张、 二王,以及南朝诸家。他们确实影响了唐宋诸家、诸派。碑刻大量出土之後,虽然有不少人想否定前边的说法,出现甚么“南北书派论”啦、“尊碑卑唐”说啦、“碑字”、“帖学”说啦,见仁见智,这裏不加评论。只是南朝书家在古代曾被重视,曾有影响,则是历史事实。近百余年来所论的“南”、 “帖”的根据,只不过是《淳化阁帖》,《阁帖》千翻百摹,早已不成样子。批评《阁帖》因而牵连到轻视南朝和唐代书家作品的人,从阮元到叶昌炽、康有为,肯定都没见过这卷一类的精摹墨迹。 从书法艺术论,不但这卷中王羲之二帖精彩绝伦,即其余各家各帖,也都相当重要。像徽之、献之、僧虔三帖,几乎都是真书。唐张怀瓘《书估》(《法书要录》卷四)说:“因取世人易解,遂以王羲之为标准。如大王草书, 字直一百,五字(按此“字”字疑是“行”字之误)乃敌行书一行,三行行书敌一行真正。”可见真书之难得,这二家二帖之可贵。

自晋以下,南朝书风的衔接延续,在王氏门中,更可看出承传的紧密。在这卷中,王荟、王慈、王志的行草,纵横挥洒,《世说新语》中所记王、谢名流那些倜傥不群的风度,不啻一一跃然纸上。尤其徽、献、僧虔的真书和那“范武骑”真书三字若用刻碑刀法加工一次,便与北碑无甚分别。因此可以推想,一些著名工整的北朝碑铭墓志,在未刻之前,是个甚么情况。尖笔蜡纸加细钩摹的第一手材料,必然比刀刻、墨拓的间接材料要近真得多。

又《快雪帖》偏左下方有“山阴张侯”四字,观者每生疑问。我认为这是对收信人的称呼,如今天信封外写某处某人收一样。古人用素纸卷写信,纸面朝外,随写从右端随卷,卷时仍是字面朝外。写完了,後边留一段余纸裹在外层,题写收信人,因常是托熟人携带,所以不一定写得像今天那么详细。这种写法,一直沿续到明代文徵明还留有实物。只是收信人的姓氏为甚么在外封上写得那么偏靠下端,以前我总以为《快雪帖》是摹者用四字填纸空处,今见“范武骑”三字也是封题,也较靠下,原封的样子虽仍未见,但可推知这是当时的一种习惯。

三、明代嘉靖时人华夏把这卷刻入《真赏斋帖》,因为刻的精工,当时几乎和唐摹本同样看待。许多人从这种精刻本上揣摹六朝人的笔法。《真赏》原刻经火焚烧,又重刻了一次,遂有火前本、火後本之说。文氏《停云馆帖》裏也刻了一次,王氏《郁冈斋帖》所收即是得到火後本的原石,编入了他的丛帖。

到了清代《三希堂帖》失真愈多,不足并论了。 清初书家王澍,对法帖极有研究,著《淳化阁帖考证》。在卷六《袁生帖》条说:“华中甫刻《真赏斋帖》模技精良,出《淳化》上。按此帖真迹今在华亭王俨斋大司农家,尝从借观,与《真赏帖》所刻不殊毛发,信《真赏》为有明第一佳刻也。”

他这话是从《袁生》一帖推论到《真赏》全帖,评价可算极高,而《真赏》刻手章简甫技艺之精,也由此可见。但今天拿火前初刻的榻本和唐摹原卷细校,仍不免有一些失真处,这是笔和刀、蜡纸和木版(火前本是木板,火後本是石版)、钩描和捶拓各方面条件不同所致,并不足怪。

现在所存王羲之帖,已寥寥可数,而其他各家如王献之以下,更几乎一无所存(旧题为王献之的和未必确出唐摹的不论)。近代敦煌、吐鲁番各处出上的古代文书不少,有许多书写的时代可与羲、献相当。如《李柏文书》仅比《兰亭序》早几年,可作比较印证,但究竟不是直接的证物。南朝石刻墓志近年也出土不少,则又不是墨迹,和这卷南朝人书迹真影,还有一段距离。我们今天竟得直接看到这七人十帖,把玩追摹,想到唐太宗得到《兰亭》时的欣喜,大概也不过如此;而原色精印,更远胜过蜡纸钩摹,则鉴赏之福,又足以傲视武则天了!

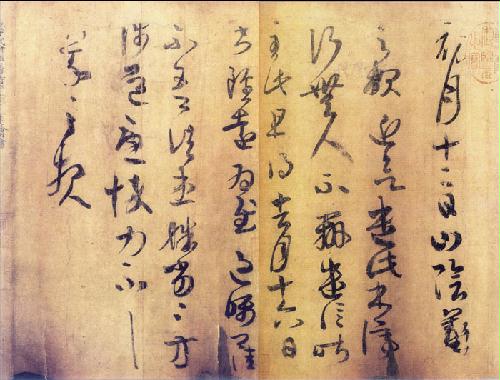

(东晋)王羲之《姨母帖》

(东晋)王羲之《初月帖》

(东晋)王荟《疖肿帖》、《翁尊体帖》

(东晋)王徽之《新月帖》

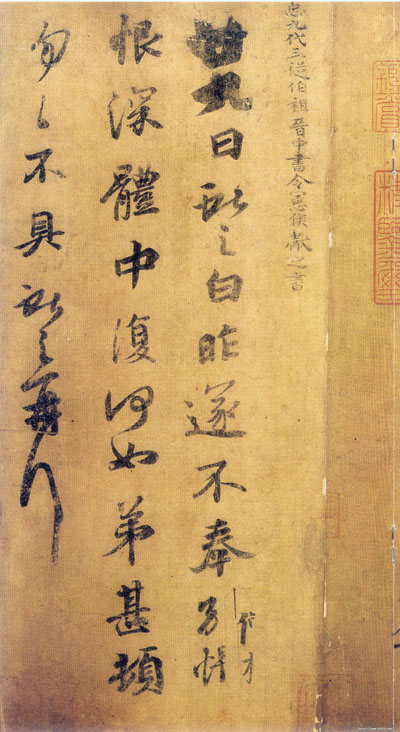

(东晋)王献之《廿九日帖》

(南齐)王僧虔《王琰帖》

(南齐)王慈《柏酒》、《汝比帖》

(南齐)王志《一日无申帖》

|