| 见大草堂藏古代书画展

「展期」2014年12月23日至次年3月8日

「展地」西湖美术馆

黄柏林先生,见大草堂主人,从一辆崭新的凤凰牌自行车换取一张任伯年人物画轴起,便痴迷上了中国古代书画,且用情甚专,既便是近现代书画在拍卖市场被炒得风生水起之际,亦不为所动,一如既往地寻觅日益稀少的古代书画。见大草堂所藏古代书画鉴赏参考资料非常丰富,黄柏林先生籍以对每一件过手的古代字画都认真研读,仔细求证,从搜求古代书画为稻粱谋,蜕变成为精于考证的鉴藏大家。时值我馆民间收藏精品走进博物馆十周年之际,萃取其所藏的古代书画140余件,展现其收藏的专业和精深,以期对书画研究收藏爱好者有所裨益。

在中国古代文物中,书画是最具中国特色的。

绘画先于文字出现在岩壁、陶器等硬质载体上,与世界其他文明雏形有相同之处。当中国人发明了柔软、廉价、宜于书写的纸张时,加之柔软的书写工具毛笔的运用,中国书画朝着自己特有的表现方式发展了。

首先是书画相通,书法重于绘画。文字成为艺术这在世界美术史上是绝无仅有的,并有甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等多种表现形式。因为书写和绘画用的都是同一种工具——毛笔,所以书家都能画几笔,反之画家不一定能写一手好字。因此,古代中国称画画为“写”,画山水谓“写意”,画花鸟谓“写生”。

其次中国画是一支毛笔打天下,毛笔在书画家手里就像武将得心应手的兵器,勾描皴擦无所不用,因此在审美上讲究笔墨,与西方绘画艺术讲究色块、光影有着天壤之别。

再者,中国画虽然“外师造化”,但更讲究“中得心源”,写“胸中之丘壑”,写物而不似物,是再造之物,抒发了创作者内心世界对美的理解,与西画写实的表现方法大异其趣。特别是文人画兴起以后,绘画更是向着诗、书、画、印俱美发展,比西洋画更具文化意蕴。中国画对朝鲜和日本的绘画艺术影响甚大,尤其在日本,绘画艺术分“绘”和“画”,绘乃是世俗艺术,如“浮世绘”;画则是高雅艺术,深受中国文人画和院体浙派的影响,对日本的绘画艺术向高层次发展产生了深远的影响。

中国古代书画历来为公私庋藏所重视,早在唐代就有张彦远的《历代名画记》,阐述绘画的发展和绘画理论,以及有关鉴识、装裱、收藏等方面的标准、知识、历史等。宋代有《宣和书谱》和《宣和画谱》及《图画见闻志》,元代有《玉堂嘉话》,明代有《珊瑚纲》,清代有内府《石渠宝笈》和《江村消夏录》等,对公私庋藏进行著录,并对鉴赏书画提出了指导性意见。这些论著不仅为后人留下了书画研究心得和收藏发展的轨迹,而且也让后人看见这些文化瑰宝的聚散和几遭厄运而日渐稀少。

据上世纪50年代初书画鉴定大家张珩的《古代绘画的厄运和幸运》一文归纳,从汉武帝“创置秘阁,以聚图书”到民国时期两千年中,中国古代书画遭遇了汉献帝西迁、梁元帝萧绎自焚、隋炀帝携名画东下扬州翻船、安史之乱和五代兵燹之灾、两宋灭亡、明亡、1860年英法联军及1900年八国联军的劫掠、傅仪出宫盗窃书画名作等浩劫,使留存于世古代书画日益稀少。新中国成立以后,经国家购藏和“文化大革命的洗礼”,民间所剩书画名迹更是少之又少。

由于古代书画历代有仿,又经公私庋藏,流散在社会上的古代书画极少,且鱼龙混杂,其收藏的难度可想而知,当然也是其魅力所在。经过近三十年世界各地的蒐集,黄柏林先生的藏品已初具规模,庋藏唐至清代的古代书画300多幅,精品名迹自不待说,有些甚至为存世孤品。

这是我馆“浙江民间收藏精品走进博物馆系列特展”之十一,也是首次与收藏家合作举办民间收藏的古代书画作品展览。通过这次展览,我们相信为保护、研究、弘扬、传承中华民族的优秀文化,挖掘民间资源,将起到积极的作用。

「展品赏析」

唐•辛澄(传) 仁王菩萨像轴

设色绢本

横82,纵173厘米

辛澄唐代画家。多游蜀(今四川)。善画佛像,笔墨精妙。建中元年(780)大圣慈寺南畔创立僧伽和尚堂,请澄作画,有一胡人云“仆有泗州真本。“辛澄甚喜,才欲援笔作《佛经变相》壁画,称誉当时。有《白衣观音像》、《宝生佛像》、《仁王菩萨像》《大悲菩萨像》等,著录于《宣和画谱》。

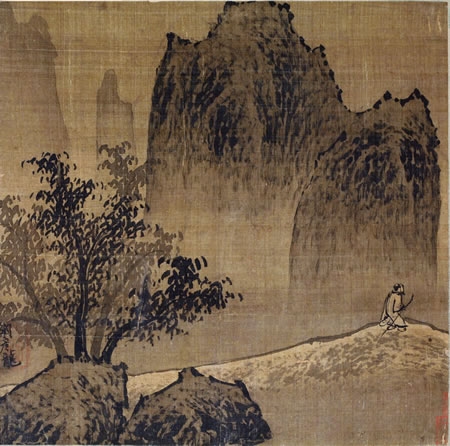

宋•胡彦龙寒林策杖册页

水墨绢本

横24,纵24.5厘米

胡彦龙(宋)仪征(今江苏)人,理宗绍定间任画院待诏,善画神佛像和林木水石,又工较粗的线条,“大落笔”的描法自成一家。胡彦龙传世作品无考。此页远山巍峨,近处树石用笔厚重大气,坡上一人策杖而立,虽尺幅如有千里之感。

史载胡氏善用粗笔线条,以大落墨法为之山水,观之笔墨合矣,信为真鼎。《寒林策杖图》,曾经董其昌、罗天池、李佐贤等名家题记,原为《历朝宝绘册》之六。今散佚者是也。余者皆散藏于故宫博物院及各大博物馆中,李佐贤《书画鉴影卷十》著录。

元•杜本伊尹耕莘图卷

淡色纸本

横127,纵27厘米

杜本(1276--1350) 字伯原,学者称清碧先生,清江(今江西清江)人,隐武夷山中,文宗征之不起。博学能文,通音律,善山水,工人物。自大小篆、分隶、真、草、以至外番及蒙古新字,靡不收录。亦工楷隶,楷书结体谨严,全具八法。隶属学海阳馥碑。画墨牛、葡萄甚可观。卒年七十五。

此图依据商时的莘县(今山东曹县),伊尹躬耕于莘的故事而绘制的图卷。伊尹,名挚,有莘媵臣,后辅佐成汤灭夏桀等人,被尊为“阿衡”,后世誉之为“千秋名相”。《孟子•万章》上篇载:“伊尹耕莘于有莘之野,而乐尧舜之道焉!”后莘县城北之地,一度称为伊田。

杜本作品传世者无考,此或为孤本。作者以历史为题材,刻画出成汤一行人马,驱车恭请伊尹出山的场景,伊尹正在田间敞怀耕作,目睹大批到来的人马,神情泰然,护犁回首,摆手作辞却状,而商王成汤思贤若渴,躬身相邀,其情殷切。诸随从者举止端庄,神态各异,造型精准,衣纹线条内敛挺劲,似绵里藏针,近处田野,冲和平远,远处村庄,溪流廻环,竹篱茅舍,隐现于柳荫之间,坡石以中斧劈皴为之,水墨并用,树法简略清淡,近远得体,法度在李成、马远之间。史传清碧善画墨牛,观图中牧童牛背横笛,孺牛悠哉相随,数牛动态各异而互为呼应,神貌兼备,拙朴可爱,极富生活气息!确与记载相合,诚不诬也。

卷首中端落款楷隶“杜本”两字,其墨色沈厚,与画面相合。无论书法结体,还是笔性悉同于所见者,如故博李白“上阳台帖”后跋,上博“睢阳五老图”后跋及“吴壑篆隶书卷”后跋,文苏合卷后跋等。只书名款,不盖名章乃杜本之惯例也。

此卷经二百兰亭斋主人吴云鉴赏,沈尹默题引首,现代学者、书法家徐无闻旧藏。

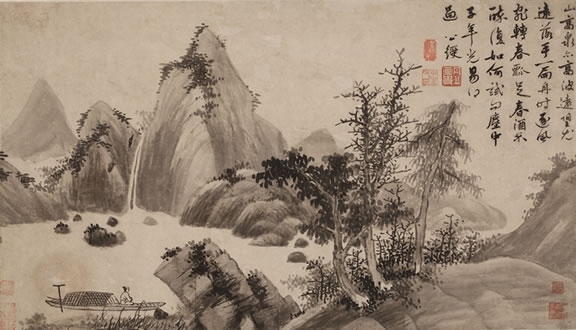

明•姚绶春山扁舟图轴

水墨纸本

横62,纵36厘米

姚绶(1422—1495)明代画家。字公绶,号谷庵,又号丹丘生、谷庵子、云东逸史,嘉善(今属浙江)人。英宗天顺中,赐进士,宪宗成化初,为永宁郡守。长山水竹石,宗法元人,受吴镇影响较深。书法工行草,初学宋克,后法魏晋钟繇、王羲之,劲婉咸妙,风格近张雨。小景好作沙坳水曲景色,墨色苍润,孤钓独吟,其阔幅重林远汀,著四五渔船而已。墨气皴染皆妙,亦潇洒可爱。著有《谷庵集》、《云东集》、《天人合旨》、《姚御史诗文》。

此横幅写近坡远岫,湖中渔舟,笔墨构图,似法吴镇。题五律诗一首,书风近张雨,款识:“公绶”、钤白文“丹丘画史”,经明项元卞收藏,出版于《中国绘画综合图录》卷二、105页。

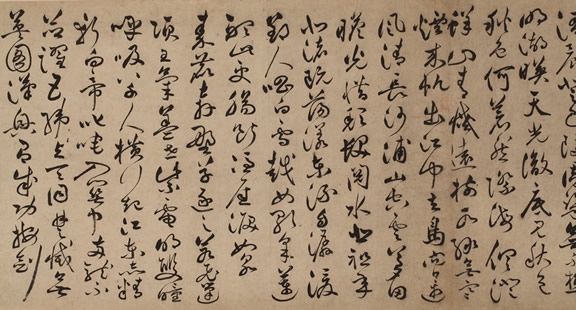

明• 祝枝山草书李白诗卷(局部)

纸本

横261,纵31.5厘米

祝允明(1460—1527),字希哲,号枝山,因右手有六指,自号枝指生,又署枝山老樵、枝指山人等。长洲(今江苏苏州)人,明代著名书法家、文学家。

祝允明家学渊源,能诗文,工书法,擅长草书与小楷。草书上承张旭、怀素、黄山谷,提按使转,恣肆纵横。而其楷书又端恭谨严,出入晋唐。

王世贞评云:“天下法书归吾吴,而京兆祝允明为最,文待诏徵明、王贡士宠次之。……(祝允明)靡不临写工绝,晚节变化出入,不可端倪。风骨烂漫,天真纵逸,真是上配吴兴(赵孟頫),他所不论也。”

此卷祝允明草书《李白诗卷》,纸本,录李白诗六首,末署章草尾款:“乙酉秋八月望后书于新居小楼,时元和在坐,遂以归之,枝山祝允明”, 钤印:祝允明印、晞哲,可知书于嘉靖四年乙酉(1525年),祝允明时年六十六岁。此卷书法跌宕纵横,点划遒劲流美,为祝允明晚年草书精品,弥足珍贵。

此卷引首题:“祝枝山草书”, 有“曼生”印,为清代书法篆刻家陈鸿寿旧藏,后为慈溪冯祖宪所得,卷末有慈溪冯祖宪、钱罕跋文。冯祖宪,号辨斋,慈溪慈城人,清代藏书家,有藏书楼名“耕余楼”,藏书富甲一方。

相关链接:http://www.zhejiangmuseum.com/showexhibition.do?status=detail&id=133

|